葬儀の花祭壇の作り方ガイド

はじめに

葬儀の花祭壇は、故人への敬意を表すとともに、会場全体の雰囲気を整え、参列者の心を和らげる重要な役割を果たします。地域や宗教によって様式は異なりますが、共通するのは「厳粛さ」と「品位」。本記事では、花屋として葬儀の現場に携わる方やこれから参入を考える方向けに、花祭壇の設計や構成、注意点について実践的に解説します。

構成の基本と設計の考え方

配置の基本

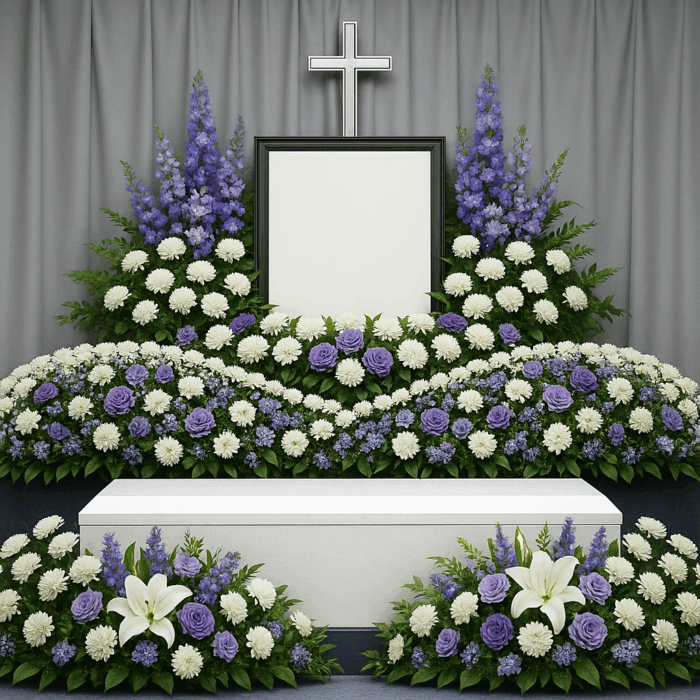

花祭壇の中心には棺が置かれます。その上下左右を花で囲み、自然と中央に視線が集まるよう構成します。最も背の高い花を背景に、前面に向かって段差をつけて中段・下段の花を配置。奥行きと高さのバランスを取ることが、安定感と美しさを生み出します。

また、宗教的シンボル(仏教では位牌や遺影、キリスト教では十字架など)を中央に配置し、それと調和するよう全体をデザインします。

デザインパターン

一般的に多く用いられるのは左右対称の「シンメトリーデザイン」。安定感と整然さを演出できます。一方、斜めに流れるような「アシンメトリーデザイン」や、ハート型・曲線型などの自由なスタイルも、故人の人柄を反映させる演出として人気です。

斎場や遺族の意向に合わせて、事前にデザインの趣旨を確認することが重要です。

色の考え方

基調色は白。その上で、紫・青・緑などをアクセントとして加え、落ち着いた印象に仕上げます。赤や濃いピンクなどは避けられる傾向にありますが、故人が好んだ色や花をあえて取り入れる場合もあり、丁寧なヒアリングが求められます。

装花の色選びについては、関連ブログ「花屋が知っておくべき葬儀マナー」でも詳しく解説しています。

使用する花材の選び方とポイント

葬儀の場にふさわしい花材は、見た目の美しさだけでなく、意味や耐久性、香りの強さなども加味して選定します。

- 白菊:日本の葬儀では定番。高潔さ・不老不死を象徴。

- カーネーション(白・淡色):感謝の意味。故人への想いを伝える。

- ユリ:清らかさと気品。葬儀の格式を高める存在感。

- トルコキキョウ:柔らかく上品な印象。色幅もあり応用が利く。

- 胡蝶蘭(白):格式ある花材として高級感を演出。

季節によっては、花の鮮度保持や入手しやすさに差が出ます。特に夏場は高温による花の傷み、冬場は凍結や低温での搬送トラブルが懸念されるため、それぞれに応じた花材の選定や、事前の水揚げ処理・保冷・保温の工夫が必要です。また、地域によって市場に出回る花の種類にも違いがあるため、入荷状況も事前に確認しましょう。

実務の段取りと現場対応

搬入・設営のスムーズ化

斎場では、設営の時間が厳格に決まっている場合が多く、納品遅延はそのままトラブルに直結します。そのため、式開始の2時間前〜1時間半前を目安に現地入りし、斎場担当者との動線確認、設営位置の最終調整を行いましょう。

クレームを防ぐ確認事項

- 立札や名札の確認:読み間違いや表記ミスはクレームのもとです。制作時にチェックリストで複数人確認を行います。

- 配置順の確認:供花の順序、宗教儀礼に応じた優先順位があるため、斎場または葬儀社の指示に従う必要があります。

- 遺族や参列者との鉢合わせ回避:搬入出は裏動線を利用し、会場外でのトラブル回避に努めましょう。

筆耕や名札の業務効率化

立札業務や差出人名の筆耕は、手書きや個別管理ではミスが生じやすく、時間もかかります。そこで、「筆耕システムいちばん!」のようなクラウドで文言やレイアウトを一括管理・印刷できるツールを導入することで、作業負担の軽減と精度向上が図れます。

まとめ

葬儀の花祭壇は、単なる装飾ではなく、故人を悼む気持ちを形にする大切な役割を持ちます。その設計・構成には、宗教的背景、遺族の意向、会場の制約など、さまざまな要素を踏まえた繊細な対応が求められます。

花の意味、色、配置、実務対応までを理解し、柔軟に対応できる花屋であることが、信頼を得る第一歩です。

業務効率の工夫やトラブル回避の知識を蓄え、より良いセレモニーづくりに貢献できるよう、経験を積み重ねていきましょう。

よくある質問(Q&A)

-

花祭壇の平均的なサイズや費用は?

-

一般的な中型祭壇で横幅2.4m〜3.6m、高さ1.8m前後が多く、費用は20万〜50万円が目安です。ただし地域や式の規模で異なります。

-

デザインの提案はどの段階で行うべき?

-

葬儀社や遺族から依頼があった時点で、ヒアリングを行い、簡単なスケッチや過去事例の写真を交えて提案するとスムーズです。

-

会場ごとに注意すべきポイントは?

-

会場により設営時間、搬入経路、花の使用制限などが異なるため、事前に斎場や葬祭業者と綿密に連携を取りましょう。